ハイブリッド型授業とは

オンライン授業と対面授業の組み合わせ方をパターン化して整理しました

オンライン授業と対面授業を組み合わせて実施する、いわゆるハイブリッド型授業には、いくつかのパターンがあります。本ページでは、以下の3つのパターンごとに必要な準備、方法、考慮すべき点をまとめました。

- ハイフレックス型:同じ内容の授業を、対面とオンラインで同時に行う授業方法

- ブレンド型:対面とオンラインを、教育効果を考えて組み合わせる授業方法

- 分散型:同じ回に異なる内容の授業を対面とオンラインで行い、学生は分散して受講する授業方法

ハイブリッド型授業を検討していても、感染拡大の状況によっては、フルオンライン授業への切り替えが求められる可能性があります。そのため、ハイブリッド型授業を考える際には、オンライン授業でもできること、オンライン授業だからできること、オンライン授業ではできないことを確認して授業をデザインすることが必要です。

なお、感染拡大予防のための授業実施上の配慮については、京都大学危機対策本部による「感染拡大予防マニュアル- 令和4年度後期授業等の実施における配慮について -(第8版)」(2022年4月1日付)をご参照ください。その他京都大学HPの 「新型コロナウイルス感染症への対応」や、各部局の方針もご確認ください。

2021年3月29日(月)、京都大学の構成員(非常勤教職員の方、TAの方含む)向けに、ハイブリッド型授業講習会(第2回)「基礎からわかるハイフレックス授業の進め方」〔2021-01〕を実施しました。詳しくは「学内講習会」のページをご覧ください。

ハイフレックス型:同じ内容の授業を、対面とオンラインで同時に行う授業方法

「ハイフレックス型授業」とは?

ハイフレックス(HyFlex:Hybrid-Flexible)型の授業では、学生が同じ内容の授業を、オンラインでも対面でも受講できます。教員は対面で授業を行い、学生は自身の状況に応じて対面授業を受講するか同時双方向型のオンライン授業を受講するかを選びます。ただし、コロナ下では教室に入れる人数に制限があるので、対面かオンラインかをあらかじめ決めておく必要がある場合もあります。

メリット- 学生は、置かれた状況に応じて、オンライン授業を受けるか対面授業を受けるか選択できる。

- 対面授業の実施が不可能になった場合にも、フルオンライン授業への移行が容易である。

- 教室環境の設定が大変。事前のテストも必要。

- 教室と対面の両方の学生に注意しながら授業を行うため、教員の負荷が高い。

→ TAがいることがのぞましいでしょう。

3つの実施方法

ここでは実施する上でのハードルが比較的低く、効果の見込める方法として、(1)教室設備活用法、(2)iPad法、(3)BYOD法という3つの方法を紹介します。

(1)教室設備活用法

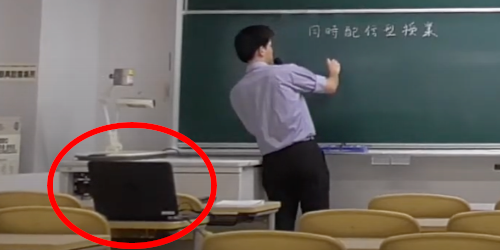

教室のAV設備とノートPCを利用して実施する方法です。教室設備とノートPC一台ですぐに授業が始められる、もっとも導入の手間が少ない方法です。

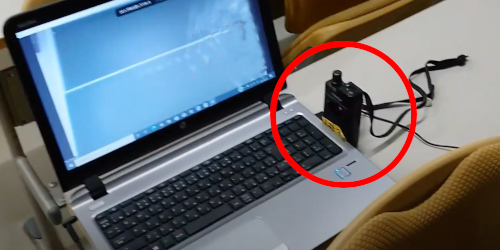

① ノートPC(赤囲み)を使って板書を撮影するイメージ(下記の「ハイブリッド授業支援動画」(国際高等教育院作成)より。以下同。)

-

資料の共有方法・授業の様子の届け方

資料等を共有する場合、対面では、ノートPCから教室のプロジェクターに投影します。

オンライン参加者へは、Zoomの画面共有機能を用いて共有します。板書が必要な場合、ノートPCに付属しているカメラを用いて板書の様子をオンライン参加者に届けます(左図、①、②)。

② Zoom画面を介してみる板書の様子

-

教室の音声の届け方

教員の声は、ノートPCに付属しているマイクで拾います。対面参加者とオンライン参加者の双方に声が届くようにする必要があります。特にオンライン参加者に対しては、PCの正面からマイクに向かって喋るようにするか、ヘッドセットないしは外付けマイクを使用することで、音質がクリアなものとなるようにします。

参考:ヘッドセット利用型(「ハイフレックス型授業:音響設備に応じた分類」)

教室にいる学生が発言する場合、その声を復唱するか、教室備え付けのマイクを利用してもらいます。マイク利用の際は、各大学・各部局が設けているガイドラインに沿ってください。

教室に備え付けのマイクがない場合、学生にノートPCの近くに来てもらうか、別途スピーカーマイクを用意する必要があります。

参考:スピーカーマイク利用型(「ハイフレックス型授業:音響設備に応じた分類」)

③ マイク(赤囲み)をPCの横に設置したときのイメージ

-

オンラインの音声の届け方

オンライン参加者の声は、ノートPCの音声をHDMIケーブルや音声ケーブルを介して教室のスピーカーから教室に届けるか、マイクをもう一つ用意しノートPCの横に置き、そこから音声を拡大するなどして、対面参加者に届けます(左図、③)。

-

教室設備活用法を実施するには

具体的な方法は、以下の資料をご覧ください。

・動画:「ハイブリッド授業支援動画」一覧(国際高等教育院作成/英語字幕付)

・説明資料:「Zoomハイフレックス授業セットアップガイド 1〜3」(国際高等教育院作成)

日本語 英語(En)

関連資料・情報

(2)iPad法

三脚に立てたiPadを利用して、教室の様子と音声を、オンライン参加者に届ける方法です。ノートPCやAV機器を用いずとも授業が可能になるなど、導入の手間が少なく、自由度が高いことが特徴です。

iPad(赤囲み)設置時のイメージ(文学研究科喜多千草先生提供)

-

資料の共有方法・授業の様子の届け方

配布資料だけの場合は、ノートPCは不要です。その場合、オンライン参加者に向けては、LMS等を介してあらかじめ共有しておきます。スライド資料がある場合は、ノートPCから教室のプロジェクターに投影するとともに、Zoomの画面共有機能を用いてオンラインにも届けます。

授業の様子は、iPadのカメラを使って授業の様子を届けます。板書についても同様です。

-

教室の音声の届け方

教室の音声は、iPadに付属しているマイクで拾いオンライン参加者に届けます。かなりの範囲の音声を拾ってくれますが、地声では届かない場合は、教室備え付けのマイクを使用します。

教室にいる学生が発言する場合、地声で十分なようならそのまま発言してもらいます。もし地声では届かない場合、その声を復唱するか、教室備え付けのマイクを利用してもらいます。マイク利用の際は、各大学・各部局が設けているガイドラインに沿ってください。 -

オンラインの音声の届け方

オンライン参加者の声は、iPadのスピーカーを利用して対面参加者に届けます。iPadのスピーカーでは音量が足りない場合、教室備え付けのマイクを使ってiPadの音声を拡声します。

-

iPad法を実施するには

具体的な方法は、以下の資料をご覧ください。

・「iPadのみを使ったハイブリッド開講方法」

(文学研究科 喜多千草 教授インタビュー「コロナ禍下の経験から生まれた、iPadを用いたハイブリッド型授業」より)

その板書、その指示棒、オンラインで参加している学生にも見えていますか?

ハイフレックス型の授業の場合、目の前に学生がいるためについオンラインで参加している学生の存在を忘れ、普段の授業と同じように授業をしてしまいがちです。授業実施に際しては、今一度、以下の点を確認してみてください。

- 板書について:ホワイトボードや黒板に行った板書をカメラで撮影し、Zoom越しに見せようとするとカメラからはみ出てしまったり、解像度が不足したりすることがあります。板書の代わりに、タブレットのホワイトボードアプリを利用したり、書画カメラで紙に書いたものを投影するといった対応も一度検討してみてください。イメージ図(クリックで画像ポップアップ)

- ポインターについて:ポインターについて:画面共有の時に、どこを説明しているのか学生がわかるよう、PowerPointかZoomの「レーザーポインター」機能を使用するようにしましょう。イメージ図(クリックで画像ポップアップ)

- その他:プロジェクタで写している資料は、カメラ越しでは白飛びしてしまいオンラインからは見えません。Zoomの画面共有機能を使って、投影資料をオンラインに届けることが必要です。また、オンラインで受講している学生が見えている画面を確認するためのPCもしくはタブレットを準備すると、授業がより進めやすくなるでしょう。

(3)BYOD法

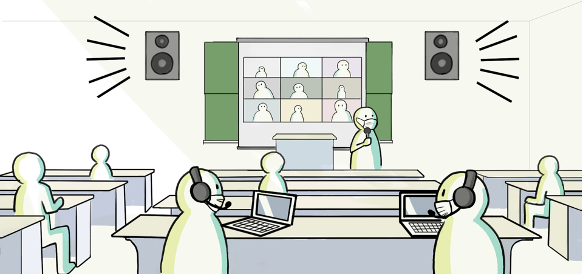

BYOD法実施時のイメージ

対面参加者全員が、ノートPCとヘッドセット(マイク付きイヤフォンも可)を持参し、Zoomに接続し、オンライン参加者とともにZoom上で授業を受ける方法です。教員もZoom上で授業を実施します。授業の規模や教室サイズの制約を考えずに済むことや、対面と遠隔の学生の学びの質に差が少ないこと(同等性の高さ)が特徴です。

※この場合、授業の様子、授業音声の届け方は、フルオンラインの授業と変わりません。ただし、対面参加者が発言する際は、教員のマイクをオフにするといった形で、ハウリングの防止に努める必要があります。

3つの方法、どれを選ぶ?

ケースで確認3つの方法

以下では、3つの方法を用いた実施ケースを紹介しています。3つの方法のどれを利用するか検討する際に、参考にしてください。

ケース①:大講義 × 学生の発言は少ない × スライド資料使用〔クリックして拡張〕

登録者数200名の大講義を行います。授業中、質問は対面参加者、オンライン参加者ともにオンラインツールを使って受け付けており、学生が発言する機会は多くありません。授業中はスライド資料を使用します。

この授業では、教室設備活用法を用いて、授業を行いました。資料はZoomの画面共有で共有し、その画面を教室のプロジェクターで投影しました。教員はマイクを使用し、教室のスピーカーから聞こえた声をノートPCのマイクで集音し、オンライン参加者に届けました。対面参加者が発言する場合は教員がマイクで復唱し、オンライン参加者の声はHDMIケーブルを介して、教室のスピーカーで流しました。

ケース②:大講義 × 学生発表あり × スライド資料使用〔クリックして拡張〕

登録者数200名の大講義を行います。授業の冒頭、各回の復習課題の回答について学生が発表します。授業中はスライド資料を使用します。

この授業では、教室設備活用法を用いて、授業を行いました。ケース①に準じつつ、対面参加者の発表時は、もう一本のハンドマイクを手渡し、使用後は、所属学部のガイドラインに則り再度除菌ペーパーで拭くという形で対応しました。

ケース③:小規模演習 × 学生の発言あり × 資料配布 × 白板使用〔クリックして拡張〕

登録者数15名の小規模演習を行います。この授業ではマイクやプロジェクターは使わず、資料はレジュメを配布し使用するとともに、白板を使って補足説明をします。

この授業では、iPad法を用いて、授業を行いました。iPadからPandA経由でZoomに接続し、iPadを通じて対面とオンラインの音声と映像とを繋ぎました。PCは使用しませんでした。

ケース④:中規模講義 × 学生発表あり × スライド資料使用 × 白板使用〔クリックして拡張〕

登録者数60名の中規模授業を行います。この授業では学生がグループで課題に取り組み、その内容を授業中に発表します。授業中はスライド資料を使用するとともに、白板を使って補足説明をします。

この授業では、教室設備活用法とiPad法を組み合わせて授業を行いました。資料はZoomの画面共有機能を用いて共有し、教室のプロジェクターでも投影しました。iPadは、板書を映すのに使用するとともに、教室の音声を拾うマイク兼オンライン参加者の声を教室に届けるスピーカーとしても使用しました。

教員はマイクを使用しました。対面参加者の発表時は、もう一本のハンドマイクを手渡し、使用後は、所属学部のガイドラインに則り再度除菌ペーパーで拭くという形で対応しました。

ケース⑤:中規模授業 × グループワークとディスカッションあり × 全員PCを持参〔クリックして拡張〕

登録者数60名の中規模授業を行います。対面参加者とオンライン参加者はほぼ同数です。授業では、グループワークとディスカッションの時間を設けており、グループは対面とオンラインの混成としています。

この授業では、BYOD法を用いて、授業を行いました。対面参加者全員がノートPCとヘッドセットを持参し、オンライン参加者とともにZoomにアクセスして授業を受けました。グループワーク時はブレイクアウトルームを用いました。対面参加者の音声の混線を防ぐため、ブレイクアウトの「ルーム」ごとに、対面参加者の座る位置を固め、グループの一人が話す際は他の参加者はマイクをミュートにするという方法を取ってグループワークを実施しました。

ケース⑥:小規模大学院演習 × 発表とディスカッションあり × 全員PCを持参〔クリックして拡張〕

登録者数20名の大学院演習を行います。毎回受講生の研究発表と、その後のディスカッションがあります。

この授業では、BYOD法を用いて、授業を行いました。対面参加者全員がノートPCとヘッドセットを持参し、オンライン参加者とともにZoomにアクセスして授業を受けました。資料は、Zoomの画面共有機能を用いて共有しました。

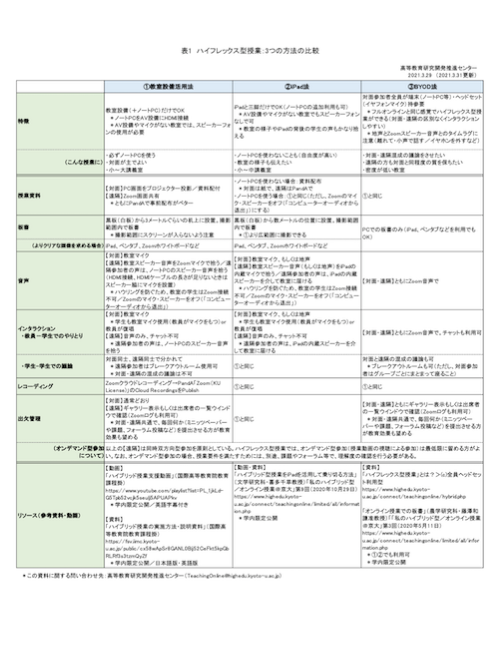

3つの方法の比較

上記の3つの方法を含む、ハイフレックス型授業全般のことについては、以下の講習会動画並びに資料【学内限定】をご覧ください。

「ハイブリッド型授業講習会 第2回:基礎からわかるハイフレックス授業の進め方」

(2021年03月29日:No.2021-01)

また、3つの方法を選ぶ際の参考として、各方法の特徴や注意事項を項目ごとに整理した一覧表(左)を用意しました。ご利用ください。以下からDLできます。

「ハイフレックス型授業:3つの方法の比較」

また、ハイフレックス型授業を音響設備という観点から分類したものとして、以下のページがあります。こちらもご参考ください。

「ハイフレックス型授業:音響設備に応じた分類」

ブレンド型:対面とオンラインを、教育効果を考えて組み合わせる授業方法

「ブレンド型授業」とは?

ブレンド(Blended)型の授業では、授業の目的にあわせて対面とオンラインを組み合わせて授業を実施します。たとえば、15回の授業のうち、初回や、対面が望ましい回を対面で実施し、それ以外はオンラインで実施するなどが考えられます。対面授業の回を絞り込むことは、感染リスクの軽減や、教室環境の準備の負担軽減にもつながります。

メリット

- 各回の授業の目的にあわせて対面、オンラインを選択するため、教育効果が高い。

- 対面での反応とオンラインでの反応の両方を確認しながら授業を進めることができる。

- 全員が対面授業に参加する回があるので、十分な広さの教室を確保する必要がある。

- オンラインしか参加できない学生に対しては、対面と全く同じ効果は見込めない(授業の録画ビデオや説明を付した配布資料をLMSにアップロードするなどのフォローが考えられます)。

反転授業(flipped classroom)について

反転授業とは、知識の獲得のための時間と、知識の応用や発展のための時間を授業内外で組み合わせて行う授業形態です。そのため、すべてオンラインで実施することも可能です。反転授業に関する授業実践については以下のインタビューをご覧ください。

- MOOCを用いた反転授業・「京都メソッド」から始まった「反転授業」とその海外展開」(京都大学化学研究所・物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) 上杉志成先生)

- PandAを用いた反転授業・「一人ひとりの学習スタイルの尊重を目指す反転授業」(京都大学大学院薬学研究科 金子周司先生)

分散型:同じ回に異なる内容の授業を対面とオンラインで行い、学生は分散して受講する授業方法

「分散型授業」とは?

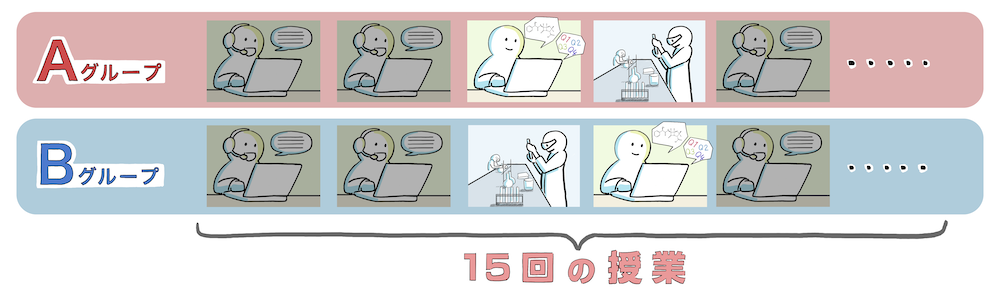

分散型の授業は、コロナ禍下で急遽必要な場合に実施する方法です。具体的には、受講生を学籍番号の奇数・偶数などで分け、半分の学生は対面授業を受講、残りの学生はオンライン授業(教員が準備したオンデマンド型、あるいは別教員やTAによる同時双方向型の授業)を受講させ、次の回ではそれを入れ替えるといった方法が考えられます。実験や実習でクラス全員が出席する必要があるにも関わらず、そのための設備が整っていない場合などに適応できます。

メリット

- 人数制限が必要な対面授業を、授業回数を増やすことなく実施可能。

- オンライン授業、対面授業の両方の準備を平行して行う必要があるため、教員の負荷がとても高い。

- 学生によって、対面とオンライン授業の順序が違うことに注意してオンライン授業で扱う内容を選択する必要があるため、コースデザインが複雑である。

キャンパス内でオンライン授業を受ける学生への注意点

対面授業を再開した場合、学生の一日の時間割の中に、対面授業とオンライン授業が混在することになります。キャンパス内でオンライン授業を受けるにあたって、学生に注意してもらいたいことが以下の書類にまとめられています。授業の前後等やLMS上で学生に周知してください。

キャンパスでオンライン授業を受ける学生に対する諸注意(情報環境機構作成、2020年9月28日)

内容

1. 自習スペースからオンライン授業に参加する場合の注意点

2. オンラインを併用する対面授業に教室で参加する場合の注意点

その他、1と2に共通する注意点